第二章:キャンバストップ交換から燃料タンクの錆び取りまで

キャンバストップ交換!

それでも完全には錆は取りきれないので、錆の場所は錆チェンジャーを塗り黒錆に変化した後に、塗料を吹き付けて、上から制振材を貼り付けた。

それでも完全には錆は取りきれないので、錆の場所は錆チェンジャーを塗り黒錆に変化した後に、塗料を吹き付けて、上から制振材を貼り付けた。

この場所にはスペアータイヤを載せ、その上側にボードを載せ、マットで隠れてしまう所。純正スペアータイヤが鉄製ホイールだったため、その錆が余計に酷く見せていた。対策としてスペアータイヤのホイールはアルミ製にしたので少しは違ってくるだろう。

この場所にはスペアータイヤを載せ、その上側にボードを載せ、マットで隠れてしまう所。純正スペアータイヤが鉄製ホイールだったため、その錆が余計に酷く見せていた。対策としてスペアータイヤのホイールはアルミ製にしたので少しは違ってくるだろう。

純正の幌は経年劣化に伴い収縮してゆく。私のパオも左右中央が8センチ近く収縮したため、動かなくなると共に雨漏れが発生した。純正部品の幌は販売終了している。たとえ入手できたとしても同様に収縮する運命にある。

幸いにもパオ専門店が耐久性の高いジャーマン製幌を販売している。外装色に合わせて純正の黒から紺色を選択した。価格は65000円ほど、但し、幌のみの単品販売となる。交換工賃は6万円ほどが相場となるらしい。

交換は、まず閉じているキャンバストップを手動で開く。周囲取り付けナットやブラケットを取り外し、枠ごと車体から取り外す。何とか1人で取り外すことが出来た。作業は、ここからが大変であった。

1:汚れが酷いので綺麗にするのが大変

2:作動が重いので分解が大変

3:構造、作動を理解するまでが大変(特に両側にあるワイヤーの取り付けと長さの調整)

4:サイズが大きいため裏返したりが大変

キャンバストップ駆動は、モーターの歯車と噛み合っているスプリングが動き、両端のワイヤーが閉める時にボディに幌を押しつける。このワイヤーが短いとキャンバストップは完全に閉まりきらない。長過ぎるとキャンバストップ両端が凸凹したままでピッタリとボデイに収まらない。

バッテリーが少し弱かったため(最初は気が付かなかった)、最後の3センチが閉まらず苦労した。ワイヤーの調整と言っても、ワイヤーだけにそう簡単には行かない。ホームセンターで売っているワイヤー用のアルミ留め具を電工工具の配線カシメ工具で留めて延長した。

純正の幌は経年劣化に伴い収縮してゆく。私のパオも左右中央が8センチ近く収縮したため、動かなくなると共に雨漏れが発生した。純正部品の幌は販売終了している。たとえ入手できたとしても同様に収縮する運命にある。

幸いにもパオ専門店が耐久性の高いジャーマン製幌を販売している。外装色に合わせて純正の黒から紺色を選択した。価格は65000円ほど、但し、幌のみの単品販売となる。交換工賃は6万円ほどが相場となるらしい。

交換は、まず閉じているキャンバストップを手動で開く。周囲取り付けナットやブラケットを取り外し、枠ごと車体から取り外す。何とか1人で取り外すことが出来た。作業は、ここからが大変であった。

1:汚れが酷いので綺麗にするのが大変

2:作動が重いので分解が大変

3:構造、作動を理解するまでが大変(特に両側にあるワイヤーの取り付けと長さの調整)

4:サイズが大きいため裏返したりが大変

キャンバストップ駆動は、モーターの歯車と噛み合っているスプリングが動き、両端のワイヤーが閉める時にボディに幌を押しつける。このワイヤーが短いとキャンバストップは完全に閉まりきらない。長過ぎるとキャンバストップ両端が凸凹したままでピッタリとボデイに収まらない。

バッテリーが少し弱かったため(最初は気が付かなかった)、最後の3センチが閉まらず苦労した。ワイヤーの調整と言っても、ワイヤーだけにそう簡単には行かない。ホームセンターで売っているワイヤー用のアルミ留め具を電工工具の配線カシメ工具で留めて延長した。

車両のモーター配線を延長して、車体から枠を降ろした状態で分解・組み立て後に作動テストを何回も繰り返して、納得できる状態まで調整してから車体に取り付けて終了。16年振りに開閉する姿を眺めて感慨深い思いが込み上げてきた。実際には、それほど使用しないがエアコンレス仕様のためキャンバストップは有難いし気持ち良い装備だ。

車両のモーター配線を延長して、車体から枠を降ろした状態で分解・組み立て後に作動テストを何回も繰り返して、納得できる状態まで調整してから車体に取り付けて終了。16年振りに開閉する姿を眺めて感慨深い思いが込み上げてきた。実際には、それほど使用しないがエアコンレス仕様のためキャンバストップは有難いし気持ち良い装備だ。

(交換前)

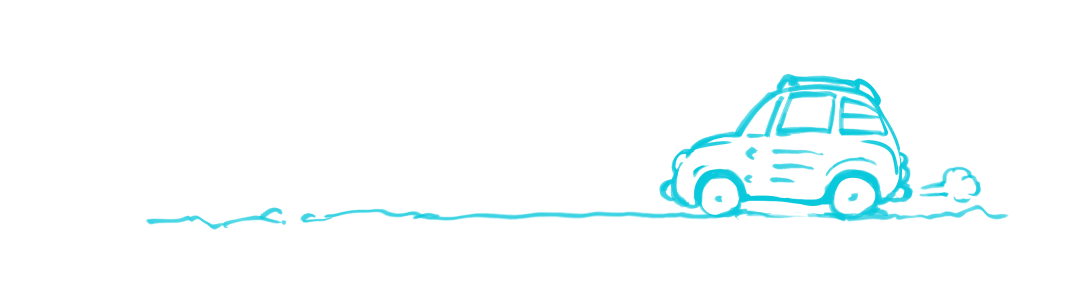

ブレーキシューは社外品使用、ホイールシリンダーは新品に交換、合わせてブレーキホース、サイドブレーキワイヤーも交換した。

文章にすれば簡単であるが、左右のシューを引っ張っている上下のスプリングが超強力なので、取り外しは何とか分解できるが組み立てには苦労した。

ハブが邪魔をする狭い空間で先にシューにスプリングを掛けておき、ドライバーなどでこじって正規場所に上下を収めるが、上側にはサイドブレーキを引くと作動する自動調整用の2分割のシリンダー状の部品も同時に組み込まなければいけない。

更に上側スプリングの片側にも、小さな金具を同時に組み込まなければいけない。

上記状況で、最後にシューを止める小さなコイルスプリングで固定することになるが、このスプリング力も強力なので押すための特殊工具があればと思ってしまう。若い頃なら親指と人差し指で押し込んでいた記憶があるが。

整備性から見たら何度もやりたい作業ではなく「もう2度とはごめんだ」と思った。でも左右あるから2度、同じ作業をしなければならない。構造が複雑なので写メを撮ってから作業を行わないと組み立てで分からなくなってしまう。

(交換前)

ブレーキシューは社外品使用、ホイールシリンダーは新品に交換、合わせてブレーキホース、サイドブレーキワイヤーも交換した。

文章にすれば簡単であるが、左右のシューを引っ張っている上下のスプリングが超強力なので、取り外しは何とか分解できるが組み立てには苦労した。

ハブが邪魔をする狭い空間で先にシューにスプリングを掛けておき、ドライバーなどでこじって正規場所に上下を収めるが、上側にはサイドブレーキを引くと作動する自動調整用の2分割のシリンダー状の部品も同時に組み込まなければいけない。

更に上側スプリングの片側にも、小さな金具を同時に組み込まなければいけない。

上記状況で、最後にシューを止める小さなコイルスプリングで固定することになるが、このスプリング力も強力なので押すための特殊工具があればと思ってしまう。若い頃なら親指と人差し指で押し込んでいた記憶があるが。

整備性から見たら何度もやりたい作業ではなく「もう2度とはごめんだ」と思った。でも左右あるから2度、同じ作業をしなければならない。構造が複雑なので写メを撮ってから作業を行わないと組み立てで分からなくなってしまう。

サイドブレーキレバーを操作すると、シューとドラムの隙間を自動調整する仕組みなのだが、上手に機能しないためドラムを組み込む前に手動で隙間調整を実施しながらドラムを組み込んだ。

サイドブレーキレバーを操作すると、シューとドラムの隙間を自動調整する仕組みなのだが、上手に機能しないためドラムを組み込む前に手動で隙間調整を実施しながらドラムを組み込んだ。

がががが~~~~ん!!!

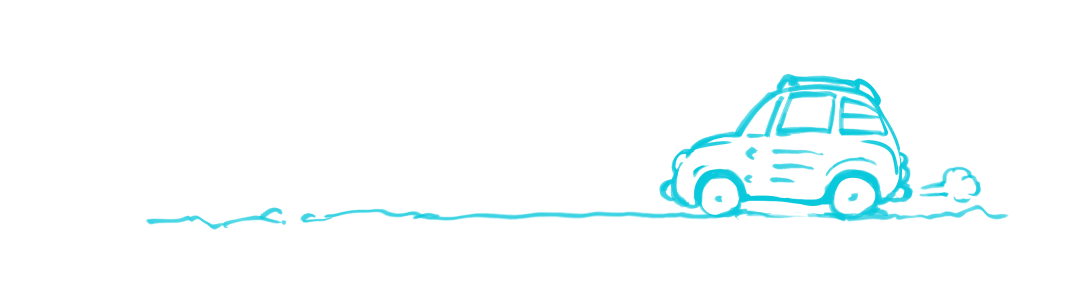

画像を見ると分かるようにゲージ本体は茶色に錆び付き、内部に指を入れるとゲージ取り付け穴周囲にコールタール状の物がごっそりと付着。指で届く範囲で取り出した分だけでも野球ボール1個分ほど。取れる所を棒などで取り出し置いていたら太陽に温められ餅のように伸びていた。

画像で分かるように燃料ゲージは修復不可能な状態なので、新品部品が手に入らなければレストア出来ない。錆び取りするよりも真っ先に部品を注文した。幸いにも1万円以下の価格で部品が出てきた。日産自動車凄いなと素直に喜んだ。

更に下側を金属棒で探ってみると、下側全体にも5~7mmの厚みでこびり付いていることが判明。後になって分かってきたことだがタンク錆び取りクリーナーでは剥離しない。剥離しやすくはなっているようで、力を掛けて剥がさないと落ちないことが分かってきた。

アクセス出来る場所は燃料ゲージ取り付け穴の直径8センチほどの穴1箇所。これは長期戦になる。

そこで「花咲G」という定番の錆び取りクリーナー1リットルを2本購入。40~50度に温めた湯で20倍に薄めて(合計40リットル)液剤を燃料タンクに投入して10日間ほど放置。再使用できるため受け皿を購入して抜き取る。

時間を置いて落ちた錆や汚れを確認する。あまり落ちていないため小石を30個ほど内部に投入して、水を少量足してタンクをガラガラ揺すって小石で汚れを取り排出。真っ赤な錆色の水が出てきた。これを繰り返すこと13回ほど、まだまだ茶色い水が出てくる。

がががが~~~~ん!!!

画像を見ると分かるようにゲージ本体は茶色に錆び付き、内部に指を入れるとゲージ取り付け穴周囲にコールタール状の物がごっそりと付着。指で届く範囲で取り出した分だけでも野球ボール1個分ほど。取れる所を棒などで取り出し置いていたら太陽に温められ餅のように伸びていた。

画像で分かるように燃料ゲージは修復不可能な状態なので、新品部品が手に入らなければレストア出来ない。錆び取りするよりも真っ先に部品を注文した。幸いにも1万円以下の価格で部品が出てきた。日産自動車凄いなと素直に喜んだ。

更に下側を金属棒で探ってみると、下側全体にも5~7mmの厚みでこびり付いていることが判明。後になって分かってきたことだがタンク錆び取りクリーナーでは剥離しない。剥離しやすくはなっているようで、力を掛けて剥がさないと落ちないことが分かってきた。

アクセス出来る場所は燃料ゲージ取り付け穴の直径8センチほどの穴1箇所。これは長期戦になる。

そこで「花咲G」という定番の錆び取りクリーナー1リットルを2本購入。40~50度に温めた湯で20倍に薄めて(合計40リットル)液剤を燃料タンクに投入して10日間ほど放置。再使用できるため受け皿を購入して抜き取る。

時間を置いて落ちた錆や汚れを確認する。あまり落ちていないため小石を30個ほど内部に投入して、水を少量足してタンクをガラガラ揺すって小石で汚れを取り排出。真っ赤な錆色の水が出てきた。これを繰り返すこと13回ほど、まだまだ茶色い水が出てくる。

抜いてみると確かに多少は落ちているが、石が当たった所は直ぐに錆が出てきた。そこで再度、錆び取りクリーナーを投入し1週間後に抜き取り汚れを沈殿させてからクリーナーを再使用。これをくりかすこと3回、次第に綺麗にはなってきた。

次に「タンク錆び取りクリーナー」という商品を1リッターボトルを3本購入、こちらは同じような成分で1本約3000円少々と「花咲G」の半額近くだった。少し濃いめで投入したかった。

こちらも2回繰り返したが、まだ汚れがこびりついている所が見受けられる。内部を見るために9000円ほどの内視鏡を購入して、内部を見ながら汚れを落とす作戦だがこれが予想以上に難しい。長くて曲がりの異なる金属棒を加工しながら手探り的に落としてゆく。半分は隔離版が邪魔をしている。

最初のタール状と異なり出てくる塊を指で潰してみると茶色い粉が固まった状態。これが錆なのかガソリンの不純物なのか不明だ。これだとほとんど全てを取り出さないと直ぐに燃料吸い込み口のフィルターが詰まってしまう。

見える所は驚くほど綺麗になった。内視鏡が届き隔離板の下側の隙間から奥側を見てみると「ああ~!!」やっぱり、取れてる所も少しはあるがまだまだごっそりこびりついている。隔離板が邪魔をして取るのは至難の技だが時間を掛けてコツコツと棒を突っ込んで剥がしてゆくしかない。

出てくるは出てくるは「逆に取れた分だけ確実に内部は綺麗になった証拠だ」と落ち込み自分に言い聞かせて回を重ねる。もう4時間×8回は実施したので32時間は費やした。工賃は幾らになるのかな? レストアは自分で実施する作業と痛感させられた。

錆び取りを始めて1ヶ月以上経過したが、ヘタをすると2ヶ月間は掛かりそうな感じである。それでも最初に比べたら次第に綺麗になってきた。汚れが出てくる内は清掃を続ける他はない。頑張るぞ~~~~!!!

抜いてみると確かに多少は落ちているが、石が当たった所は直ぐに錆が出てきた。そこで再度、錆び取りクリーナーを投入し1週間後に抜き取り汚れを沈殿させてからクリーナーを再使用。これをくりかすこと3回、次第に綺麗にはなってきた。

次に「タンク錆び取りクリーナー」という商品を1リッターボトルを3本購入、こちらは同じような成分で1本約3000円少々と「花咲G」の半額近くだった。少し濃いめで投入したかった。

こちらも2回繰り返したが、まだ汚れがこびりついている所が見受けられる。内部を見るために9000円ほどの内視鏡を購入して、内部を見ながら汚れを落とす作戦だがこれが予想以上に難しい。長くて曲がりの異なる金属棒を加工しながら手探り的に落としてゆく。半分は隔離版が邪魔をしている。

最初のタール状と異なり出てくる塊を指で潰してみると茶色い粉が固まった状態。これが錆なのかガソリンの不純物なのか不明だ。これだとほとんど全てを取り出さないと直ぐに燃料吸い込み口のフィルターが詰まってしまう。

見える所は驚くほど綺麗になった。内視鏡が届き隔離板の下側の隙間から奥側を見てみると「ああ~!!」やっぱり、取れてる所も少しはあるがまだまだごっそりこびりついている。隔離板が邪魔をして取るのは至難の技だが時間を掛けてコツコツと棒を突っ込んで剥がしてゆくしかない。

出てくるは出てくるは「逆に取れた分だけ確実に内部は綺麗になった証拠だ」と落ち込み自分に言い聞かせて回を重ねる。もう4時間×8回は実施したので32時間は費やした。工賃は幾らになるのかな? レストアは自分で実施する作業と痛感させられた。

錆び取りを始めて1ヶ月以上経過したが、ヘタをすると2ヶ月間は掛かりそうな感じである。それでも最初に比べたら次第に綺麗になってきた。汚れが出てくる内は清掃を続ける他はない。頑張るぞ~~~~!!!錆との長い戦い

内視鏡を見ながら細く長いアルミ棒で落ちない所の錆び取りをしますが、これが一人だと非常に難度の高い作業となります。なかなか思った場所に届かないのと、届いても力を入れて落とそうとすると棒の曲がった所がクッションになり思ったように掻き落とせません。

屋外だと少しの角度の違いで画面が光ってしまうこととケーブルが5メートルと長いため、細いケーブルを見たい所に当てるのも難しく2人作業が望ましい。でもコツコツと地道に作業を進めるしかありません。本当なら、最終的な洗浄はスチーム洗浄機や高圧洗浄機などがあれば理想的かもしれません。

それでも回を重ねるほど落ちてくる錆や汚れの量は少しづつ減少してきて、内部をみるとだいぶ綺麗になってきた。

内視鏡を見ながら細く長いアルミ棒で落ちない所の錆び取りをしますが、これが一人だと非常に難度の高い作業となります。なかなか思った場所に届かないのと、届いても力を入れて落とそうとすると棒の曲がった所がクッションになり思ったように掻き落とせません。

屋外だと少しの角度の違いで画面が光ってしまうこととケーブルが5メートルと長いため、細いケーブルを見たい所に当てるのも難しく2人作業が望ましい。でもコツコツと地道に作業を進めるしかありません。本当なら、最終的な洗浄はスチーム洗浄機や高圧洗浄機などがあれば理想的かもしれません。

それでも回を重ねるほど落ちてくる錆や汚れの量は少しづつ減少してきて、内部をみるとだいぶ綺麗になってきた。

洗浄9回目に出てきたサビはゴルフボール半分ほどまで減ってきたが、これが液体に散らばると結構な量と言える。見える所は綺麗になっているので、隔離版の裏側など、見えない所から出てきた可能性も高い。いずれにしても「出てきた=サビが取れた」という図式なので延長12回目か13回目で、この戦いは終わりそうな雰囲気となった。

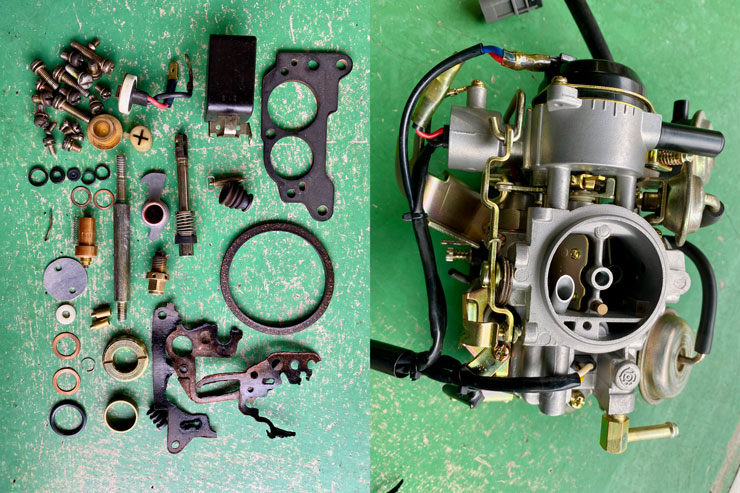

ちなみにキャブレターは2月19日にOH依頼で発送したのだが、5月末現在、まだ帰ってこない。最低でも4ヶ月、もしかしたら6月中に帰ってこなかもしれない。純正オーディオのOHも同様に4ヶ月間帰ってこなかった。

レースはタイムスケジュールに従って進行するため作業も時間との戦いとなるが、レストアは真逆の世界と言える。完成を楽しみにして焦らず慌てずじっくりと進めるしかない。

洗浄9回目に出てきたサビはゴルフボール半分ほどまで減ってきたが、これが液体に散らばると結構な量と言える。見える所は綺麗になっているので、隔離版の裏側など、見えない所から出てきた可能性も高い。いずれにしても「出てきた=サビが取れた」という図式なので延長12回目か13回目で、この戦いは終わりそうな雰囲気となった。

ちなみにキャブレターは2月19日にOH依頼で発送したのだが、5月末現在、まだ帰ってこない。最低でも4ヶ月、もしかしたら6月中に帰ってこなかもしれない。純正オーディオのOHも同様に4ヶ月間帰ってこなかった。

レースはタイムスケジュールに従って進行するため作業も時間との戦いとなるが、レストアは真逆の世界と言える。完成を楽しみにして焦らず慌てずじっくりと進めるしかない。

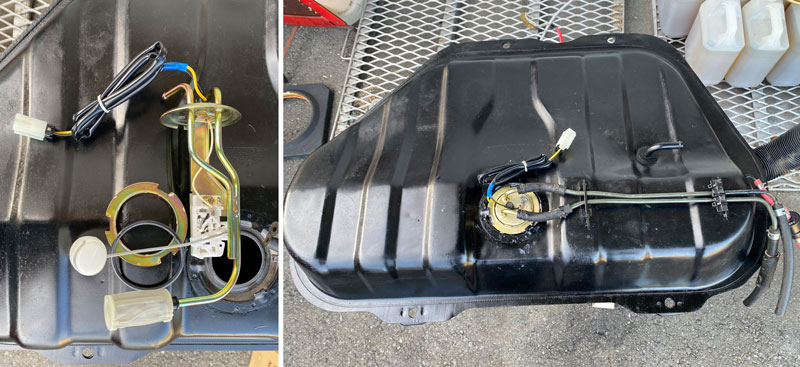

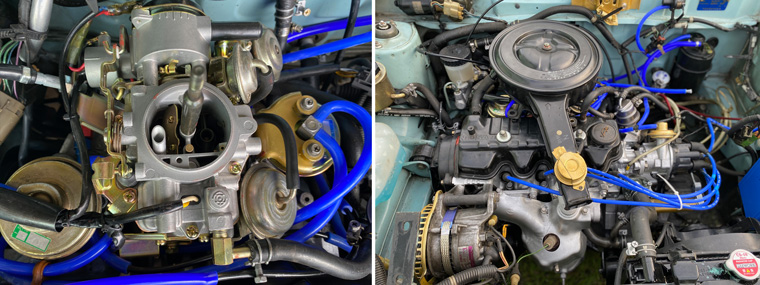

画像を見て頂ければ分かるように新品同様に見える。外観だけでなく、交換部品の画像からも分かるように、多くの部品が交換されている。当然ながら、内部の汚れや劣化も外観同様に手が入っていることが容易に推察できる。これがプロの仕事だと感動した。加工屋さんも含めて、キャブレターOH専門店も年々減少しているため非常に助かる。ちなみに、依頼した会社はテクニカルトート神奈川株式会社である。

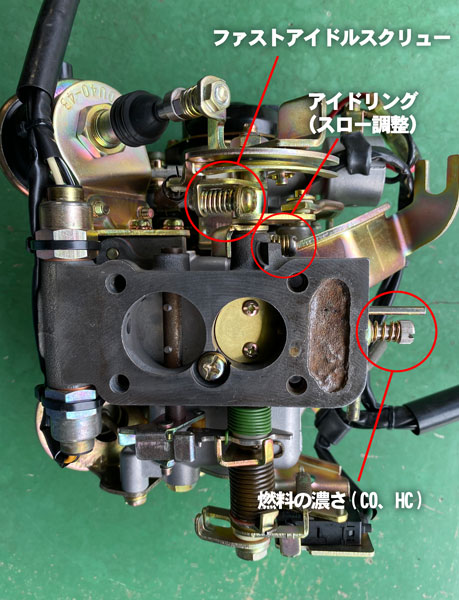

パオ号にキャブレターは一見普通の2バレルキャブレターに見えるが、画像から分かるように、両側に幾つかの配線が見えるように電子制御キャブレターである。助手席の下側に制御用コントロールボックスが鎮座している。

パオの形式はPK10で、マーチK10と多くの部品を供用しているが、マーチの初期型キャブレターは電子制御式ではなく機械式キャブレターであった。マーチの後からパオが発売されたため、マーチ後期型はパオと同じ電子制御式となる。余談になるが、日産大森分室在籍中はマーチのワンメーク車両制作のリーダーを務めていた。

有限会社アタックレーシングを設立して、初めて購入した車がパオだった。こんな思い出が詰まっていたため、売却や廃車にしないで、屋根付き車庫に大事に16年間も保管してきた。一つだけ誤算だった点は、屋根付き車庫とは言えシャッター付きで開けることがほとんど無かったため、夏場は内部が高温になり、高温に弱い材質が劣化したり、燃料タンク内のガソリンが劣化しタールやサビが発生したことである。

問題となった部分は、大部分で新品部品が入手できたため、交換やOHが可能であった。95%は新車状態に近づく整備が出来たため、年式は古くても安心して旧車を楽しめると思う。

旧車の故障は、大部分が冷却水漏れによるオーバーヒート、キャブレターや燃料系統の不具合によるエンジン不調や停止、電気関係の劣化による故障、オイル漏れやブレーキ不具合など数え上げたらキリが無い。これらの心配から解放され、新車のように運転を楽しめる車を目標にしてレストアしている。

画像を見て頂ければ分かるように新品同様に見える。外観だけでなく、交換部品の画像からも分かるように、多くの部品が交換されている。当然ながら、内部の汚れや劣化も外観同様に手が入っていることが容易に推察できる。これがプロの仕事だと感動した。加工屋さんも含めて、キャブレターOH専門店も年々減少しているため非常に助かる。ちなみに、依頼した会社はテクニカルトート神奈川株式会社である。

パオ号にキャブレターは一見普通の2バレルキャブレターに見えるが、画像から分かるように、両側に幾つかの配線が見えるように電子制御キャブレターである。助手席の下側に制御用コントロールボックスが鎮座している。

パオの形式はPK10で、マーチK10と多くの部品を供用しているが、マーチの初期型キャブレターは電子制御式ではなく機械式キャブレターであった。マーチの後からパオが発売されたため、マーチ後期型はパオと同じ電子制御式となる。余談になるが、日産大森分室在籍中はマーチのワンメーク車両制作のリーダーを務めていた。

有限会社アタックレーシングを設立して、初めて購入した車がパオだった。こんな思い出が詰まっていたため、売却や廃車にしないで、屋根付き車庫に大事に16年間も保管してきた。一つだけ誤算だった点は、屋根付き車庫とは言えシャッター付きで開けることがほとんど無かったため、夏場は内部が高温になり、高温に弱い材質が劣化したり、燃料タンク内のガソリンが劣化しタールやサビが発生したことである。

問題となった部分は、大部分で新品部品が入手できたため、交換やOHが可能であった。95%は新車状態に近づく整備が出来たため、年式は古くても安心して旧車を楽しめると思う。

旧車の故障は、大部分が冷却水漏れによるオーバーヒート、キャブレターや燃料系統の不具合によるエンジン不調や停止、電気関係の劣化による故障、オイル漏れやブレーキ不具合など数え上げたらキリが無い。これらの心配から解放され、新車のように運転を楽しめる車を目標にしてレストアしている。

画像にあるようにタンク形状は複雑であるため、最初の内は車体取り付けと同様な平面に置いてクリーナーを満たしていた。燃料計取り付け部が上面より少し低い位置にあるため、平面だと凸凹形状したタンク上面内部までクリーナーで満たされないことに気が付いた。

そこで画像の通り立ててガソリン給油口が上部に来る様にして、上部が水平になるよう調整して満タンに満たすようにした。

画像からは見えないが、タンク後側に抑えの台を置き倒れないようにブロックの重石を置き、梱包用の結束具で固定している。クリーナーを満たしたら基本、1週間放置してからクリーナー排出、出た錆を沈澱させ除去、綺麗なクリーナーを再投入。これを繰り返す。タンク容量40Lなのでクリーナーを抜き取るバケツなど大掛かりな作業となる。

気温が低い冬季よりも暑い夏の方がクリーナー反応が良いため錆も取れやすい。3月末から始めた作業も何とか終わりが見え出したが、錆が出る内は止められない。終わりが近づいてきたと感じている。

画像にあるようにタンク形状は複雑であるため、最初の内は車体取り付けと同様な平面に置いてクリーナーを満たしていた。燃料計取り付け部が上面より少し低い位置にあるため、平面だと凸凹形状したタンク上面内部までクリーナーで満たされないことに気が付いた。

そこで画像の通り立ててガソリン給油口が上部に来る様にして、上部が水平になるよう調整して満タンに満たすようにした。

画像からは見えないが、タンク後側に抑えの台を置き倒れないようにブロックの重石を置き、梱包用の結束具で固定している。クリーナーを満たしたら基本、1週間放置してからクリーナー排出、出た錆を沈澱させ除去、綺麗なクリーナーを再投入。これを繰り返す。タンク容量40Lなのでクリーナーを抜き取るバケツなど大掛かりな作業となる。

気温が低い冬季よりも暑い夏の方がクリーナー反応が良いため錆も取れやすい。3月末から始めた作業も何とか終わりが見え出したが、錆が出る内は止められない。終わりが近づいてきたと感じている。

錆が酷かった燃料ゲージも、1晩クリーナーに漬けてワイヤーブラシやマイナスドライバーでこびり着いている所を剥ぎ落とせば、画像のように綺麗になった。ポイントは自然に落ちる錆、少し力を入れると落ちる錆、頑固な固着した錆の3種類に分けられる。タンクは手が届かない隔離板裏側あたりの錆と頑固な固着した錆が出てきていると推測している。

錆が酷かった燃料ゲージも、1晩クリーナーに漬けてワイヤーブラシやマイナスドライバーでこびり着いている所を剥ぎ落とせば、画像のように綺麗になった。ポイントは自然に落ちる錆、少し力を入れると落ちる錆、頑固な固着した錆の3種類に分けられる。タンクは手が届かない隔離板裏側あたりの錆と頑固な固着した錆が出てきていると推測している。

大さじ1杯分でも、タンクの底部分で走行中に揺すられて粒子化すれば簡単に吸気口フィルターの網の目を詰まらせると想像できる。だから出てこなくなるまで根気良く洗浄する他はない。

大さじ1杯分でも、タンクの底部分で走行中に揺すられて粒子化すれば簡単に吸気口フィルターの網の目を詰まらせると想像できる。だから出てこなくなるまで根気良く洗浄する他はない。

これまで出来るだけ早く取れるように色々と実行してきた。

1:小石と水を入れて2人掛でタンクを揺すり水を排出。これを10回ほど繰り返す。茶色い水は出てきたが、16年間で固く厚く一面に張り付いた錆は取れなかった。

2:アルミ棒でゲージ取り付け穴から見えるところは掻き落とす。これは凄く有効であった。

3:錆び取りクリーナーの濃度をアップ。20倍まで希釈できるため40リットルに対して2本だったが、途中から3本に濃度を高めた。

4:隔離板の見えない裏側の錆を取るべくアルミパイプを曲げて圧縮空気を送り込む。スチーム洗浄機や高圧洗浄機があればベストなのだが……。

5:6月から暑くなってきたので屋外の太陽光の下に放置してクリーナーが高温になるようにした。

パオはキャンバストップ仕様でエアコン無し(当時はこんなに猛暑ではなかった)なので、この暑い夏が終わる頃に車検を取りたい。レストアを開始したのが昨年10月末だったため、丁度1年間で仕上がればキリも良いので、慌てず騒がずのんびりと進めてゆきたい。

これまで出来るだけ早く取れるように色々と実行してきた。

1:小石と水を入れて2人掛でタンクを揺すり水を排出。これを10回ほど繰り返す。茶色い水は出てきたが、16年間で固く厚く一面に張り付いた錆は取れなかった。

2:アルミ棒でゲージ取り付け穴から見えるところは掻き落とす。これは凄く有効であった。

3:錆び取りクリーナーの濃度をアップ。20倍まで希釈できるため40リットルに対して2本だったが、途中から3本に濃度を高めた。

4:隔離板の見えない裏側の錆を取るべくアルミパイプを曲げて圧縮空気を送り込む。スチーム洗浄機や高圧洗浄機があればベストなのだが……。

5:6月から暑くなってきたので屋外の太陽光の下に放置してクリーナーが高温になるようにした。

パオはキャンバストップ仕様でエアコン無し(当時はこんなに猛暑ではなかった)なので、この暑い夏が終わる頃に車検を取りたい。レストアを開始したのが昨年10月末だったため、丁度1年間で仕上がればキリも良いので、慌てず騒がずのんびりと進めてゆきたい。

30年以上経過したパオの中古車は40~60万円という低価格の物件と、200万~260万円のレストア済み物件と大別できる。今まで解説してきたように、幾つかのパオ弱点箇所に手を入れていない個体は、安く購入しても結果的に高額車と同等価格になってしまうと思われる。

古い車を楽しむポイントは「故障して治すを繰り返すのではなく早め早めに手を入れる」ことで安心してドライブを楽しめる。

30年以上経過したパオの中古車は40~60万円という低価格の物件と、200万~260万円のレストア済み物件と大別できる。今まで解説してきたように、幾つかのパオ弱点箇所に手を入れていない個体は、安く購入しても結果的に高額車と同等価格になってしまうと思われる。

古い車を楽しむポイントは「故障して治すを繰り返すのではなく早め早めに手を入れる」ことで安心してドライブを楽しめる。ヘッドライトの交換

キャブレター装着完了、燃料タンクが装着完了すれば、ようやく燃料を入れてエンジン始動に漕ぎ着けます。それでアイドリングが安定すれば(吹け上がりは良かった)ようやく大きな山場を超えたことになります。

現在はセルフスタンドで携行缶でのガソリン購入が出来ません。有人スタンドでの購入では免許証を提示して使用目的を申告記入され、ようやく購入が出来ます。勿論、灯油用ポリタンクは駄目。

楽しみと一抹の不安を抱え、その時を待つ気持ちは苦労した整備の醍醐味でもあります。今月中には始動したい・・・。

キャブレター装着完了、燃料タンクが装着完了すれば、ようやく燃料を入れてエンジン始動に漕ぎ着けます。それでアイドリングが安定すれば(吹け上がりは良かった)ようやく大きな山場を超えたことになります。

現在はセルフスタンドで携行缶でのガソリン購入が出来ません。有人スタンドでの購入では免許証を提示して使用目的を申告記入され、ようやく購入が出来ます。勿論、灯油用ポリタンクは駄目。

楽しみと一抹の不安を抱え、その時を待つ気持ちは苦労した整備の醍醐味でもあります。今月中には始動したい・・・。

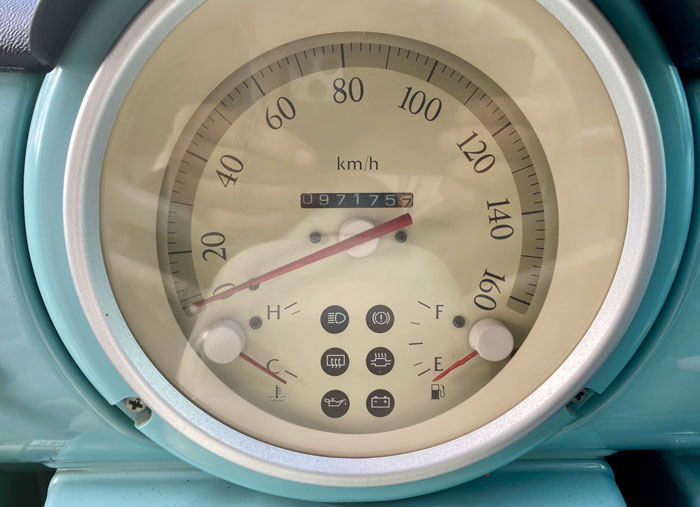

とりあえずガソリン約14Lを給油、無事に燃料メーターも作動してホッと一息。

実は計基盤を分解してグロスターをマイクロファイバークロスにつけて汚れを拭き取っていた際に、燃料メーターの針にクロスが絡んで途中でポキンと折ってしまった。仕方ないので瞬間接着剤でどうにか接着できた(画像参照=ほんの少し段差が出来た)。

とりあえずガソリン約14Lを給油、無事に燃料メーターも作動してホッと一息。

実は計基盤を分解してグロスターをマイクロファイバークロスにつけて汚れを拭き取っていた際に、燃料メーターの針にクロスが絡んで途中でポキンと折ってしまった。仕方ないので瞬間接着剤でどうにか接着できた(画像参照=ほんの少し段差が出来た)。

キャブレターも装着完了していたので念願のエンジン始動、キャブレターにスポイトで燃料を少し注入してからセルを回す。簡単にエンジンは始動、止まったら同じように行い、燃料ポンプがキャブレター内に燃料を送るようになったらエンジンは快調に回転を続ける。

キャブレターも装着完了していたので念願のエンジン始動、キャブレターにスポイトで燃料を少し注入してからセルを回す。簡単にエンジンは始動、止まったら同じように行い、燃料ポンプがキャブレター内に燃料を送るようになったらエンジンは快調に回転を続ける。

始動直後の回転数(ファストアイドル)、アイドリング回転数、燃料の濃さ、この3種類の調整スクリューがキャブレターに付いているが、ファストアイドルスクリューは初めての方では分からない奥まった場所にある。取り付け前の裏側画像では吸気口の真ん中に見えるのがファーストアイドル調整スクリュー。

調整するにはプラスドライバーとマイナスドライバーで行うが、狭い場所でキャブレター本体が邪魔するため、短いスタビドライバーや普通のドライバーでは一長一短。丁度、車載用ドライバーがピッタリで使いやすかった。

エンジン始動したら冷却水のエアー抜きを確実に行わないとオーバーヒートの原因となる。ラジエターキャップ部分にジョウゴを固定して(エアー抜き専用工具)LLCを満たして冷却ファンが回転(サーモスタットが開く)するまでエンジンを回す。冷却ファンが2回ほど回転停止を繰り返したら終了となる。

計基類が無いので回転数やCOが測れないため体感で調整している。調整できたら駐車場を10メートルほど行ったり来たりして終了。これを何回か繰り返したら、3箇所の微調整。ようやくボンネット取り付けが近づいてきた。

ボンネットを付けると後ろ開きのため何かと作業がやりずらい。走行中に開く恐れは無いので安心だが、取り外した方が何倍も作業がやり易い。

始動直後の回転数(ファストアイドル)、アイドリング回転数、燃料の濃さ、この3種類の調整スクリューがキャブレターに付いているが、ファストアイドルスクリューは初めての方では分からない奥まった場所にある。取り付け前の裏側画像では吸気口の真ん中に見えるのがファーストアイドル調整スクリュー。

調整するにはプラスドライバーとマイナスドライバーで行うが、狭い場所でキャブレター本体が邪魔するため、短いスタビドライバーや普通のドライバーでは一長一短。丁度、車載用ドライバーがピッタリで使いやすかった。

エンジン始動したら冷却水のエアー抜きを確実に行わないとオーバーヒートの原因となる。ラジエターキャップ部分にジョウゴを固定して(エアー抜き専用工具)LLCを満たして冷却ファンが回転(サーモスタットが開く)するまでエンジンを回す。冷却ファンが2回ほど回転停止を繰り返したら終了となる。

計基類が無いので回転数やCOが測れないため体感で調整している。調整できたら駐車場を10メートルほど行ったり来たりして終了。これを何回か繰り返したら、3箇所の微調整。ようやくボンネット取り付けが近づいてきた。

ボンネットを付けると後ろ開きのため何かと作業がやりずらい。走行中に開く恐れは無いので安心だが、取り外した方が何倍も作業がやり易い。

その後、少しでも明るくしたいためジョイフル製ハロゲンからFHILIPS製車検対応・純正比明るさ2倍のキャッチコピーに惹かれH4 LED Hi3100lm-Lo2100lmに更に交換していた物を移植した。

その後、少しでも明るくしたいためジョイフル製ハロゲンからFHILIPS製車検対応・純正比明るさ2倍のキャッチコピーに惹かれH4 LED Hi3100lm-Lo2100lmに更に交換していた物を移植した。

ネットなどでは1000円位からあるが光軸が正しく出ないと車検不合格になるため信頼できるメーカーを選択した。防塵防水ゴムカバーを一部分切るだけで純正配線は無加工で装着できた。これで明るさ対策もバッチリだが、実際に使ってみないと正解だったか分からない・・・。

パオにはLED白色よりも暖色がお似合いだ。ハロゲンの寿命は約3年間、LEDの寿命は長いが夜間の雨天時の視認性はハロゲンの方が優れているという口コミも見られる。車検を取り実際に使用開始したら分かってくるだろう。

だいぶ回り道をして時間と無駄金を使ってしまったが、プラモデル感覚で楽しんでレストア出来ることがパオの利点でもある。車の外観は、人間の目にあたる部分なのでヘッドライト&ヘッドライトリムが新品になることで新車状態に一気に戻った。

ネットなどでは1000円位からあるが光軸が正しく出ないと車検不合格になるため信頼できるメーカーを選択した。防塵防水ゴムカバーを一部分切るだけで純正配線は無加工で装着できた。これで明るさ対策もバッチリだが、実際に使ってみないと正解だったか分からない・・・。

パオにはLED白色よりも暖色がお似合いだ。ハロゲンの寿命は約3年間、LEDの寿命は長いが夜間の雨天時の視認性はハロゲンの方が優れているという口コミも見られる。車検を取り実際に使用開始したら分かってくるだろう。

だいぶ回り道をして時間と無駄金を使ってしまったが、プラモデル感覚で楽しんでレストア出来ることがパオの利点でもある。車の外観は、人間の目にあたる部分なのでヘッドライト&ヘッドライトリムが新品になることで新車状態に一気に戻った。

全灯LEDにすると18箇所を交換することになり費用的にも3万円前後の出費となってくる。ネットで安物を購入しても結局は安物買いの銭失いとなってしまうケースも多く出てきます。(と、言いながらやってしまった)

1:ヘッドライト:H4=PHIPS製 2個SET、7480円 YH購入

2:スモールライト:T10= 2個 以前購入した在庫品

3:ルームランプ:T10=2個 以前購入した在庫品

4:バックランプ:S25シングル=2個

POLARG 3900円 YH購入

5:テール&ストップランプ:S25ダブル

2個 POLARG 3900円 YH購入

6:前後ウィンカーランプ&サイドランプ&ウィンカーリレー:前後=S25シングル 4個=安物ネット4個で3223円 サイド:T10= POLARG 2個 3180円 YH

ウィンカリレー=送料込み1810円 ネット通販

7:ナンバーランプ:G18=1個 未購入

全灯LEDにすると18箇所を交換することになり費用的にも3万円前後の出費となってくる。ネットで安物を購入しても結局は安物買いの銭失いとなってしまうケースも多く出てきます。(と、言いながらやってしまった)

1:ヘッドライト:H4=PHIPS製 2個SET、7480円 YH購入

2:スモールライト:T10= 2個 以前購入した在庫品

3:ルームランプ:T10=2個 以前購入した在庫品

4:バックランプ:S25シングル=2個

POLARG 3900円 YH購入

5:テール&ストップランプ:S25ダブル

2個 POLARG 3900円 YH購入

6:前後ウィンカーランプ&サイドランプ&ウィンカーリレー:前後=S25シングル 4個=安物ネット4個で3223円 サイド:T10= POLARG 2個 3180円 YH

ウィンカリレー=送料込み1810円 ネット通販

7:ナンバーランプ:G18=1個 未購入

T10型は多く使用されているためYHでも在庫が豊富で選択に迷う。ここは国産品の日星工業(株)ブランド名:POLARGを中心に購入した。信頼の寿命5倍の謳い文句に惹かれた。

T10型は極性があるタイプと無いタイプがあり、極性があるタイプで点かない時は向きを変えて差し替える。

ウィンカーランプはヤフオクでメーカー名不明の安物(4個で送料込3223円)を購入して耐久性の比較をしてみることにした。

ご承知の方も多いと思うが、ウィンカーランプをLEDに交換する場合はハイフラ防止のため幾つかの注意点がある。

1:配線の+ー間に抵抗を噛ませる方法。

2:抵抗組み込みのLEDを選択する方法

3:LED用のリレーに交換する方法。

私の選択は3、リレー交換を選んだ。ネット検索する内に800円前後(送料1100円)で点滅の速さを調整できるICリレーが見つかった。純正の点滅はカッチン、カッチンが遅く、速い方が安全性が高まると思ったからだ。

リレーより早くLEDが先に届いたため、試験的に純正リレーでLEDが作動するかの試験を行なってみた。

1:右側サイドマーカーランプのみ=T10に交換=正常に作動。

2:次に右側リヤランプ=S25シングルに交換=正常に作動。

3:更に左側サイドマーカーランプ=T10に交換=正常に作動。

4:続いて左フロントランプ=S25シングルに交換=右にウィンカーを出してもフロント&リヤ点灯しないでサイドマーカのみ点滅しないで点灯したまま。

途中までは正常に作動し、これは大丈夫かな思ったのも束の間、やっぱりリレー交換しないとダメだった。ところがリレーのある位置が簡単にはアクセス出来ない場所にある。

また安物を購入した前後S25シングル球の明るさが純正より暗く、LED交換のメリットが無く「安物買いの銭失い」となった。最初から1個1950円4個で7800円を買えば良かったと後悔。

そこでサイドウィンカーのみ明星工業製POLARG T10 LED 140lm(ルーメン)に交換。

純正(5w)から比較したら2~3倍ほど明るく感じる。前後は純正タイプに戻し、リレー交換も無し。意外と前後は純正球(23w)も明るく感じるし(レンズを磨いた効果もあり)ハザードも正常に点灯するためOKとした。他の灯火よりも使用時間が短いため何の問題もない。臨機応変に対処するのも藤沢流である。

結果的に、サイドマーカーランプのみLED交換であれば、リレーは純正のままでもハイフラは発生しないということが分かった。

何かをすると何かを学ぶが、通常の電球はwで表示されているがLED T10はlm(ルーメン)と表示されている。wが消費電力を表すに対してlmは明るさを表す。

電球の種類で消費電力は変わるため単純な比較が難しい。更にヘッドライトに使用したLEDには6500Kと表記されていたが、こちらはケルビンと言って色温度を表している。数字が小さい程、電球色に近くなる。6500Kは昼光色で強烈なフラッシュなような明るさである。

LEDは明るさが色々あるため純正より明るくすると古さが薄れる。パオ純正オルタネーター発電量が低いため、消費電力の低減でどこまで改善されるか楽しみである。勿論、仕上げはヒューズBOXやアース線などMVS施工で決めたい。

T10型は多く使用されているためYHでも在庫が豊富で選択に迷う。ここは国産品の日星工業(株)ブランド名:POLARGを中心に購入した。信頼の寿命5倍の謳い文句に惹かれた。

T10型は極性があるタイプと無いタイプがあり、極性があるタイプで点かない時は向きを変えて差し替える。

ウィンカーランプはヤフオクでメーカー名不明の安物(4個で送料込3223円)を購入して耐久性の比較をしてみることにした。

ご承知の方も多いと思うが、ウィンカーランプをLEDに交換する場合はハイフラ防止のため幾つかの注意点がある。

1:配線の+ー間に抵抗を噛ませる方法。

2:抵抗組み込みのLEDを選択する方法

3:LED用のリレーに交換する方法。

私の選択は3、リレー交換を選んだ。ネット検索する内に800円前後(送料1100円)で点滅の速さを調整できるICリレーが見つかった。純正の点滅はカッチン、カッチンが遅く、速い方が安全性が高まると思ったからだ。

リレーより早くLEDが先に届いたため、試験的に純正リレーでLEDが作動するかの試験を行なってみた。

1:右側サイドマーカーランプのみ=T10に交換=正常に作動。

2:次に右側リヤランプ=S25シングルに交換=正常に作動。

3:更に左側サイドマーカーランプ=T10に交換=正常に作動。

4:続いて左フロントランプ=S25シングルに交換=右にウィンカーを出してもフロント&リヤ点灯しないでサイドマーカのみ点滅しないで点灯したまま。

途中までは正常に作動し、これは大丈夫かな思ったのも束の間、やっぱりリレー交換しないとダメだった。ところがリレーのある位置が簡単にはアクセス出来ない場所にある。

また安物を購入した前後S25シングル球の明るさが純正より暗く、LED交換のメリットが無く「安物買いの銭失い」となった。最初から1個1950円4個で7800円を買えば良かったと後悔。

そこでサイドウィンカーのみ明星工業製POLARG T10 LED 140lm(ルーメン)に交換。

純正(5w)から比較したら2~3倍ほど明るく感じる。前後は純正タイプに戻し、リレー交換も無し。意外と前後は純正球(23w)も明るく感じるし(レンズを磨いた効果もあり)ハザードも正常に点灯するためOKとした。他の灯火よりも使用時間が短いため何の問題もない。臨機応変に対処するのも藤沢流である。

結果的に、サイドマーカーランプのみLED交換であれば、リレーは純正のままでもハイフラは発生しないということが分かった。

何かをすると何かを学ぶが、通常の電球はwで表示されているがLED T10はlm(ルーメン)と表示されている。wが消費電力を表すに対してlmは明るさを表す。

電球の種類で消費電力は変わるため単純な比較が難しい。更にヘッドライトに使用したLEDには6500Kと表記されていたが、こちらはケルビンと言って色温度を表している。数字が小さい程、電球色に近くなる。6500Kは昼光色で強烈なフラッシュなような明るさである。

LEDは明るさが色々あるため純正より明るくすると古さが薄れる。パオ純正オルタネーター発電量が低いため、消費電力の低減でどこまで改善されるか楽しみである。勿論、仕上げはヒューズBOXやアース線などMVS施工で決めたい。copyright2002 attack racing co,ltd. all right reserved.